高放計畫說明

營運策略

有關用過核子燃料最終處置方案,國際上係採深層地質處置方式,依經濟合作暨發展組織(OECD)在西元1991年發表之報告,相關處置及安全分析技術均已具備。由此可知高放射性廢棄物並非無解的難題。

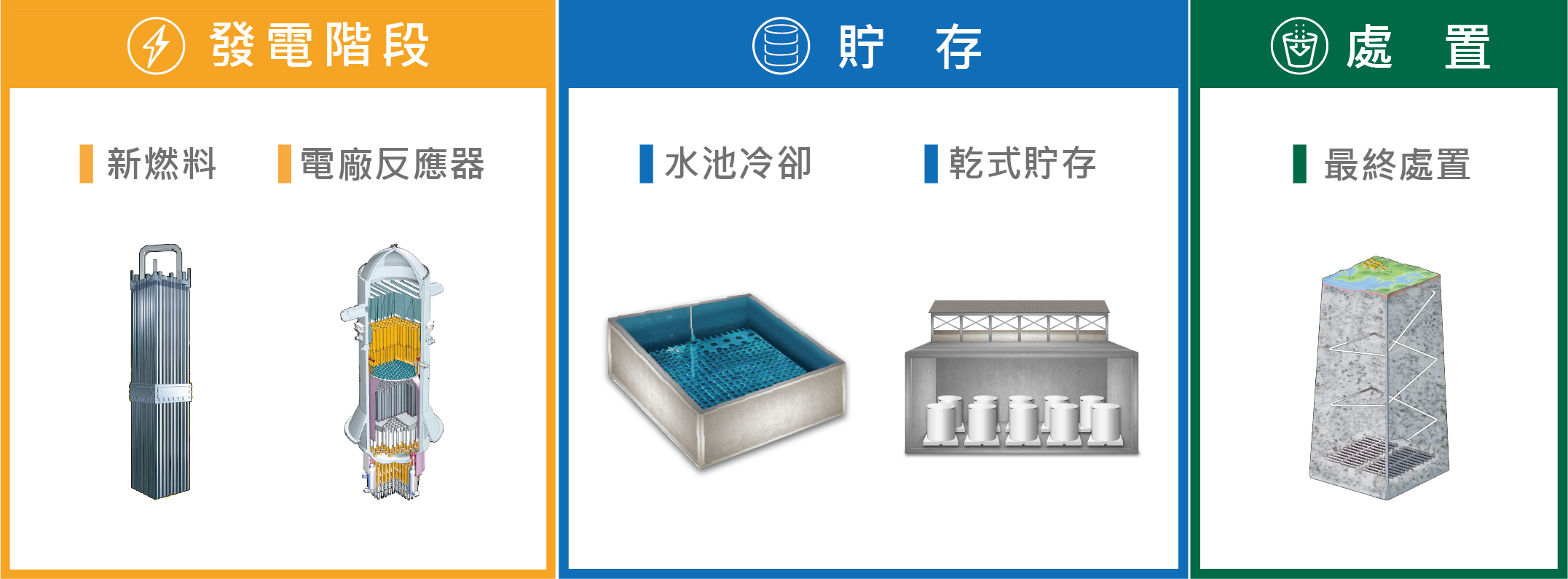

營運策略圖

計畫推動

因為高放最終處置場選址開發涉及多元議題,需要較長的時間完成,國際上核能發電國家均採最終處置計畫與核電廠運轉平行推動的方式辦理。

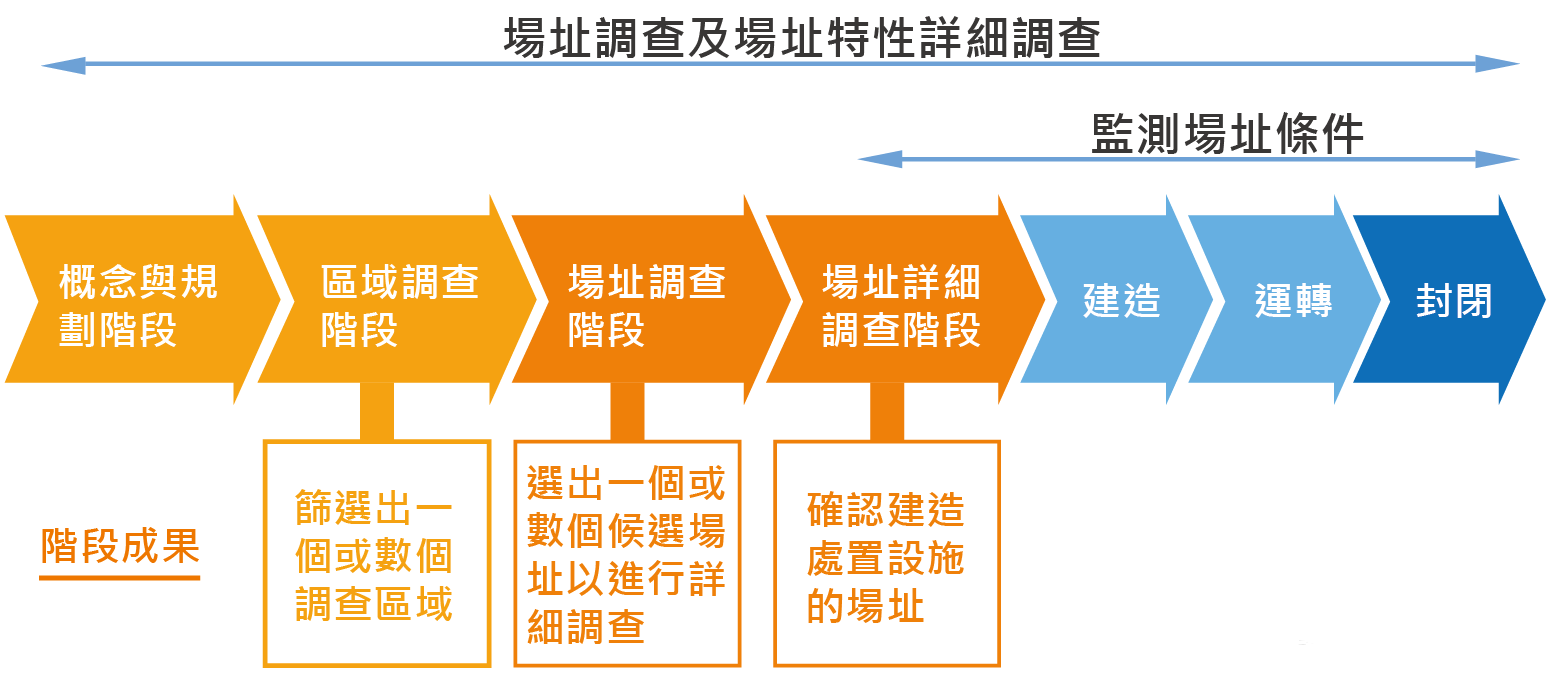

針對高放最終處置計畫的規劃與推動,各國均採階段式的方式進行,以期妥善進行計畫的推動、提昇民眾的接受度並保留決策的彈性,研究地區範圍由大到小,歷經「概念及規劃階段」、「區域調查階段」、「場址調查階段」、「場址精密調查階段」、「建造」等階段,並建置地下實驗室以驗證安全評估,因此推動時程均須歷經數十年的時間。如圖所示:

高放最終處置計畫的規劃與推動圖

第一階段「潛在處置母岩特性調查與評估(94~106)」

在處置計畫書第一階段「潛在處置母岩特性調查與評估(94~106)」,在無特定場址之條件下,台電公司以分區、分年、先離島、後本島的方式於全國進行長期地質普查工作及技術發展,相關成果逐年彙整於各年度成果報告,以確保所獲得之全國性地質調查成果能完整保存,台電公司先於98年提送「用過核子燃料最終處置初步技術可行性評估報告(簡稱SNFD2009報告)」,經原能會於99年核備,達成本階段的第一項里程碑。

台電公司續以全國地質環境(大地構造)、地質合適性調查(火山、斷層活動及海平面變遷等影響因子)為重點,持續進行全國環境地質、地質合適性調查,建立深層地質調查及安全評估技術,於106年總結第一階段研究成果,完成「我國用過核子燃料最終處置技術可行性評估報告(簡稱SNFD 2017報告)」,並且邀請英國、德國、法國、芬蘭及日本共7位專家來臺,進行SNFD 2017報告國際同儕審查,確認我國處置技術與安全評估能力已達國際標準,可供作為處置計畫書第二階段「候選場址評選與核定」之參考依據。

SNFD2017 報告經由國際同儕審查,結論亦認同我國目前已俱備地質處置技術能力,原能會亦於107年12 月完成審查同意接受。

SNFD 2017報告國際同儕審查會

第二階段「候選場址評選與核定(107~117)」

在處置計畫書第二階段「候選場址評選與核定(107~117)」,台電公司延續前期計畫成果,規劃就未被排除之區域,依地質鑽探獲得之資料,考量各種評選因子(如地下水水質),並與國內大範圍調查區域蒐集之公共工程及學術研究結果進行驗證比對,但是此階段必須於有法定程序方能進行,以及納入「公正的組織體」及「公開參與的程序」以使評選過程客觀公正並能符合民眾期待,未來台電公司將配合原能會選址條例之制定,積極推動用過核子燃料最終處置工作。

安全評估近場評估範圍圖

台電公司依照放射性物料管理法規定,參考國外發展經驗,於95年提報「用過核子燃料最終處置計畫書」,並經原能會核定。

用過核子燃料最終處置計畫依階段分為「潛在處置母岩特性調查與評估」(95~106年)、「候選場址評選與核定」(107~117年)、「場址詳細調查與試驗」(118~127年)、「處置場設計與安全分析評估」(128~133年)、「處置場建造」(134~144年)等五個階段,預計於144年完成處置場建造。

全程工作規劃與各階段目標如下:

全程工作規劃與各階段目標圖

我國用過核子燃料最終處置計畫書依我國法令(高放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則)相關規定,採用國際公認適於處置用過核子燃料(高放射性廢棄物)之深層地質處置與多重障壁之處置概念,所謂深層地質處置,是將用過核子燃料(高放射性廢棄物)埋在深約300 m至1,000 m的穩定地質環境中,再配合廢棄物罐、緩衝與回填材料等工程障壁系統,藉由人工與天然障壁構成之多重障壁系統,以有效圍阻或遲滯核種的外釋與遷移,並且換取足夠的時間,使用過核子燃料(高放射性廢棄物)所含放射性物質在到達人類生活圈之前,其輻射強度已衰減至可忽略程度。

用過核子燃料多重障壁系統圖