110年8月用過核子燃料最終處置的ABC(下)

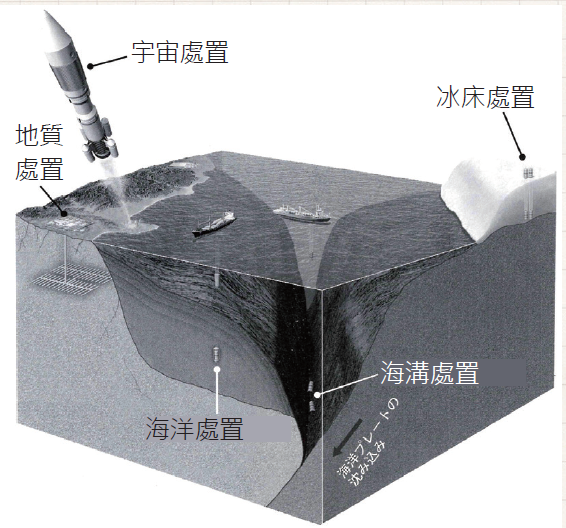

前言: 關於放射性廢棄物的ABC2017 年11 月21 日由台灣永續能源研究基金會等委託的「台灣電力使用與能源轉型民意調查」,結果顯示,95.6% 受訪民眾不清楚台灣進口能源的比例為 95%以上。由此推論,民眾對於放射性廢棄物的知識,幾乎可說是一片空白。因此加強放射性廢棄物的ABC( 即基本常識) 的宣傳,已是迫在眉睫之事了。高放射性廢棄物(以台灣來說就是「用過核子燃料」)的最終處置,被討論過的方法有:

1. 海洋處置:在深度數千公尺的海底,有海底軟泥的堆積層,可存放於此處。

2. 宇宙處置:存放於宇宙空間。

3. 冰床處置:在南極或是格林蘭等地下數千公尺深的冰床。

4. 海溝處置:海溝以每年數公分的速度往下陷入地球內部,可利用此機制將放射性廢棄物送往地球內部。

5. 核種消滅處置。第1-4 類的方法都是以隔離為目的之最終處置。

而第5 類方法則是以中子照射,將放射性廢棄物中的放射性元素轉換為不會放出輻射的另一種元素,目前還在研究階段,技術尚未成熟,假以時日必能發展為可減少高放射性廢棄物數量的方法。

以核一廠為例,除役拆除後,將會產生7,400 束用過核子燃料棒。預定先經過一段時間的「廠區內用過核子燃料乾式貯存」,待最終處置場啟用後,再進行後續遷移作業。

一、地下環境的活動

具有如蠶繭一般的功能對於能長期維持障壁功能的地下環境,我們寄予厚望,因此更要詳細瞭解它的來龍去脈。地下環境是由岩石與地下水所構成,岩石又分為三類:1. 火成岩,2. 沉積岩,3. 變質岩。地球開始形成後最早有的岩石是火成岩,它是由岩漿冷卻後形成的。在約40億年前,就有原始的海洋。火成岩由於海水的波浪衝擊,變為細粒而在海底堆積,沉積岩由此形成。火成岩與沉積岩再進入地球內部的時候,由於溫度與壓力而產生變形與變質,這就是變質岩的由來。如此循環又循環,真是不變又恆變的世代呀!( 若以數千萬年的眼光看,是恆變。)地下環境的緩衝作用在地表的東西,即使硬如火成岩也免不了遭受風化的作用。但是地下環境的岩石,則可以保持「新鮮」的狀態,也就是物理上被隔離的區域。其次重要的是它的化學性質。如同再三陳述的,它是在不和氧氣接觸的還原狀態。當浸透的地下水是在還原狀態,則放射性物質不容易溶解,因此產生抑制擴散的作用。

近年來已經發現地下環境存在了超過100 萬年的古代地下水,構成了在地下環境深處,地下水流動很慢的證據。分布於日本岐阜縣的月吉鈾礦床提供了黏土礦物可以吸附鈾的證據。它位於地表下方約150 公尺處,是約1,000 萬年前生成的沉積岩。溶解於地下水的鈾在地層中移動而濃縮,之後,月吉鈾礦床從地表的風化等物質循環裡不斷被循環,迄今被保存於地下環境中。「地下」一詞讓人有洞穴或是洞窟等陰森又負面的感覺,其實它是由岩石填滿,其縫隙間充滿地下水的狀態。正由於其物質上的緻密度,足以防止受到來自地表的種種影響。歐美科學家將這地下環境的活動現象以「act as a cocoon」來形容,也就是具有如「蠶繭」一般的功能。由於在地下環境如蠶繭一般被包覆,不會讓放射性廢棄物產生劣化或是風化,長期守護、抵抗來自外界的影響。「act as acocoon」正是活生生的表現了這種情景。

高放射性廢棄物最終處置示意圖( 圖片來源:Newton2014 年4 月號)

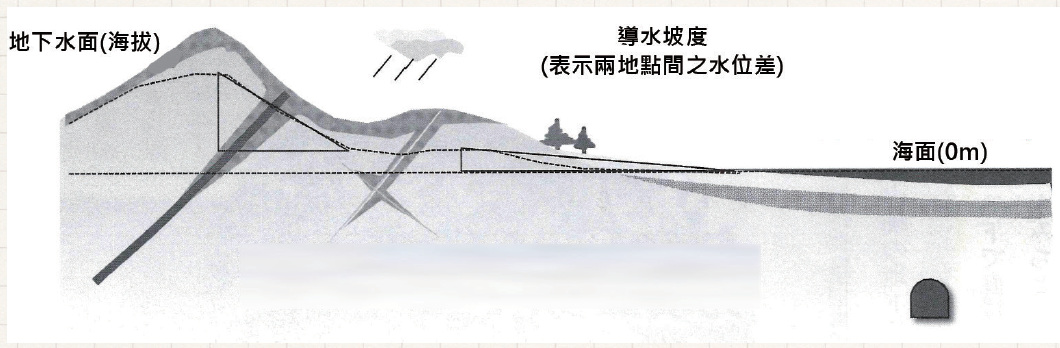

地下水流動位能( 導水坡度) 的概念圖

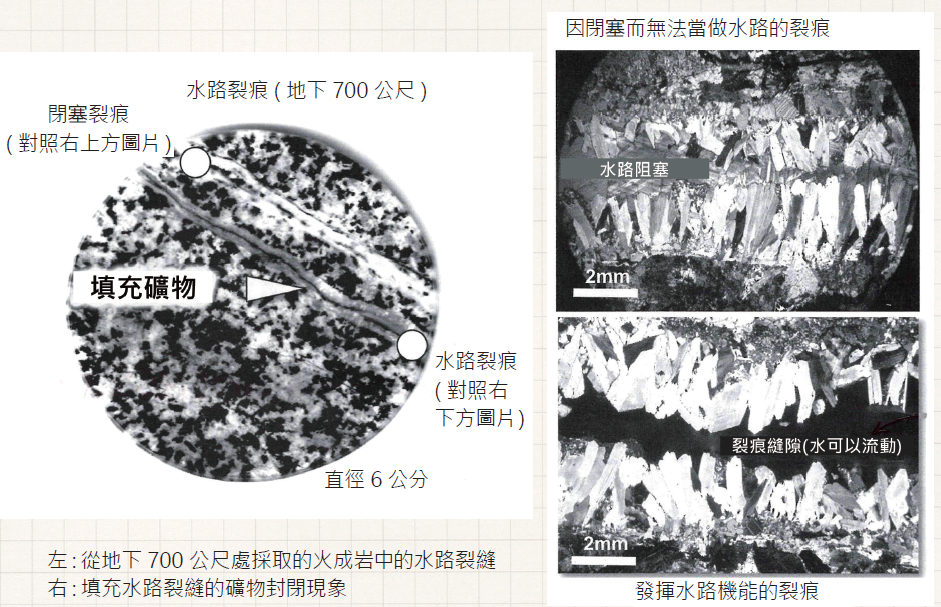

二、地層處置與地下水當知蜿蜒水路徑放射性物質若有滲出必須靠地下水移動,而地下水之所以能移動,又是靠動的能量以及它流經的途徑,也就是「水路」,詳細研究這兩樣就成為地層處置中最大的任務。導水坡度:移動地下水的能量水往低處流,地下水也一樣。在地下深處,地表的起伏影響變小,位能趨小。「水路」多發生於斷層周邊,斷層是由於岩石的破壞所產生的地層及岩盤中的滑動(Slip)。由於這滑動,岩石中形成很多的裂縫。這些能夠形成「水路」的裂縫與斷層,就是破壞地下環境如蠶繭一般障壁功能的元兇,因此必須好好瞭解它。瞭解「水路」: 地下研究所的任務在日本有兩處地下研究所,分別位於北海道幌延町與岐阜縣的瑞浪市,都可申請參觀。其研究成果之一的火成岩中的水路,這是地下約700 公尺深的花崗岩中成為水路的裂縫部分。

有裂縫就必有地下水的滲透,如此一來地下水與裂縫周邊的礦物起反應,在裂縫中會有充填礦物生長。隨著時間而成長,就會將裂縫封閉(sealing)。封閉的天然礦物中以方解石(CaCO3) 比較重要。

「水路」的封閉現象因此藉由自然機制的封閉過程,在長期地層處置的作法上非常重要,而在維持「蠶繭」的功用上更是要積極應用的現象。水路的封閉現象,在地下觀測到的幾乎所有的裂縫都可以確認,而在地下直接做的研究中,有報告顯示花崗岩中的裂縫約9 成都被填充礦物所封閉。也就是說,在地下岩石內部,並不是所有的裂縫都具有水路的功能。而填充礦物也可以讓我們明白裂縫是如何形成,以及如何被封閉的變化過程。對於已經露出地表的岩石裂縫,這些填充礦物由於風化而溶解,要推測詳細的水路與填充礦物的關係相當困難,如果是在地下就可以正確的瞭解水路的狀態。要瞭解斷層水路的特性是一個難題,由於其複雜性,斷層可以是水路,有時也因封閉現象而形成阻斷地下水流動的障壁。

例如,越南的巴庫活油田是規模很大的油田,它的油被確認是存在於地下花崗岩中斷層周邊裂縫帶的裂縫裡。這種自然的例證顯示出斷層有時有水路的功能,有時有障壁的功能。我們必須更進一步做研究,以累積這方面的知識。

三、自然的障壁功能

關於高放射性廢棄物,上一期我們談過為什麼選擇在地下處置、選擇人工障壁材料的理由,以及它的根據在哪裡;接下來要介紹活用地下環境的技術與最新科學上的發現,作為總結。

地下環境的利用:LPG 地下儲存場各位也許會說地下環境有地下水,並且每往地下深入10 公尺,就會增加1 氣壓的壓力,因此在數百公尺的地下,挖掘出來的坑道真的能夠阻止地下水的湧出嗎?請放心,這在技術上辦得到,在芬蘭就有現成的案例,並且已於2016 年12 月動工建造「最終處置場」。這座處置場在地下400 公尺處,占地約3 平方公里,可以放置9,000 噸的用過核子燃料,地下處置坑道長度達42 公里。

日本的液化石油氣(LPG) 要靠進口,LPG 的主要成分是丙烷。LPG 很難溶於水,在常溫下加以大約8-9 氣壓則變成液體,體積約剩下1/250。因此通常會將石油氣壓縮成為液體後儲存在地下環境。這8-9 氣壓若換算為水深,約為80-90 公尺深的水壓。也就是說石油氣放在地下約100 公尺處就會自然液化。

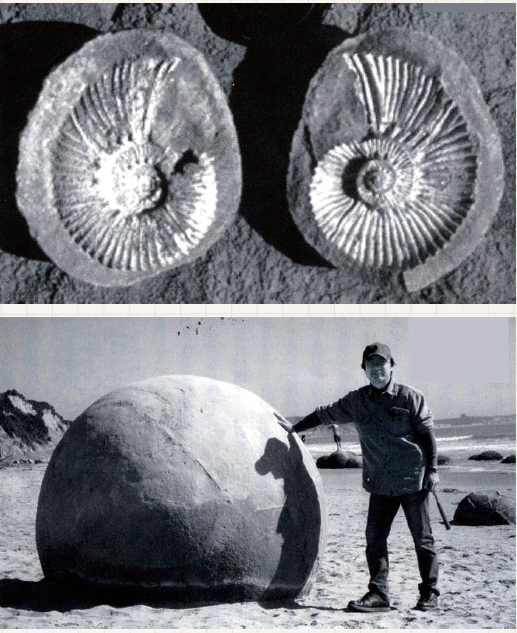

日本的LPG 地下儲存場,其規模為世界第一,在瀨戶內海的海底下花崗岩的岩盤中,在深度約150-180 公尺處,建造了兩處儲存場。儲存的空間寬度約26 公尺、高度約30 公尺、長度485 公尺。它的儲存量相當於日本全國一個月的使用量。到2018 年5 月已接近滿載。天然的封閉過程:可以從球狀岩塊來學習在世界各地的海岸發現不可思議的球狀岩塊,大的直徑有數公尺,由於在其內部可以發現化石,而在古生物學者間成為話題。這是如何形成的? 2018 年4 月,日本名古屋大學的研究團隊終於瞭解,即使螃蟹、蝦子、軟體動物等生物也會形成球狀岩塊。該研究團隊在2015 年解明其形成之謎。

此球狀岩塊命名為「球狀concretion」,是非常完整的球狀,一看似乎是人工造成的,其實它是自然的產物。主要成分與大理石同樣是碳酸鈣,直徑從數公厘到數公尺都有。球狀岩塊存在於過去曾是海洋的世界各地地層中,從受浸蝕海岸懸崖掉出的居多,曾在日本的北海道、宮崎縣被發現。它的中心位置有一個魚、貝、螃蟹、軟體動物、鯨魚、首長龍等多采多姿的海生生物的化石。它也是很堅硬的岩石,因此這化石的保存狀態極為良好。它是如何形成的?有人說是貝類的殼成分中的碳酸鈣溶出向周圍擴散,但是殼被發現是完好的保存,因此這種說法不通,而成為謎題。藉著死骸的腐化而形成名古屋大學專攻環境地質學的吉田英一教授感覺「物質應該是會擴散才對,碳酸鈣怎會集中於一點?真是不可思議。」因此召集古生物學與地球化學的研究人員組成團隊,試圖解謎。

2015 年,找到了球狀岩塊是由生物的軟體部分所含有的碳組成的證據。調查出球狀岩塊內有約2,000 萬年前稱為tunogai的貝類化石的結果,構成岩石的碳的同位素百分比與貝類軟體部分相同,而和貝殼及周圍的砂、海水不一樣。2018 年4 月,更解明了從螃蟹、蝦子、軟體動物等其他生物也會形成球狀岩塊。它的機制是這樣的:當海中的生物死亡後,埋沒於海底的泥或是砂中,其死骸腐化、滲出由碳等形成的有機物的酸,這酸和海水中的鈣發生反應而形成碳酸鈣。這反應是向周圍均等的發展,因此碳酸鈣的塊狀成為球形,將死骸包圍在中間而不斷成長。由於碳酸鈣具有急速形成的性質,即使大型的石粒也只要數個月到數年就會完工,速度驚人,不要等數萬年之久。因此,球狀岩塊的性質與形成機制可以應用於地下結構物的建設,例如應用地下水讓酸和鈣產生反應,利用生成的碳酸鈣的塊狀強化結構物,則時間越久越堅硬。因為耐久性高,修補的頻度少,維修的成本低。在要求堅固且耐久性長的放射性廢棄物最終處的時間,就必須更瞭解自然的機制,與自然取得平衡、調和。因此更深入研

究與瞭解球狀岩塊,應用於最終處置場,當能讓用過核子燃料隔離得萬無一失。

上:從球狀岩塊中發現1 億2,000 萬年前的貝殼化石,仍保持得相當完好。下:碳酸鈣發達成為球形,只要數個月到數年就可成為岩石。

本文圖片與資料來源:

1. 吉田英一:請您來看地下環境學,原子力文化,2018 年1、4-6 月號。

2. 日本產經新聞,06/18/2018,11 版

出處:核後端雙月刊第四期