111年6月 醫療性放射之人體影響與正確觀念

文 臺北榮總 放射治療科 主治醫師 陳一瑋

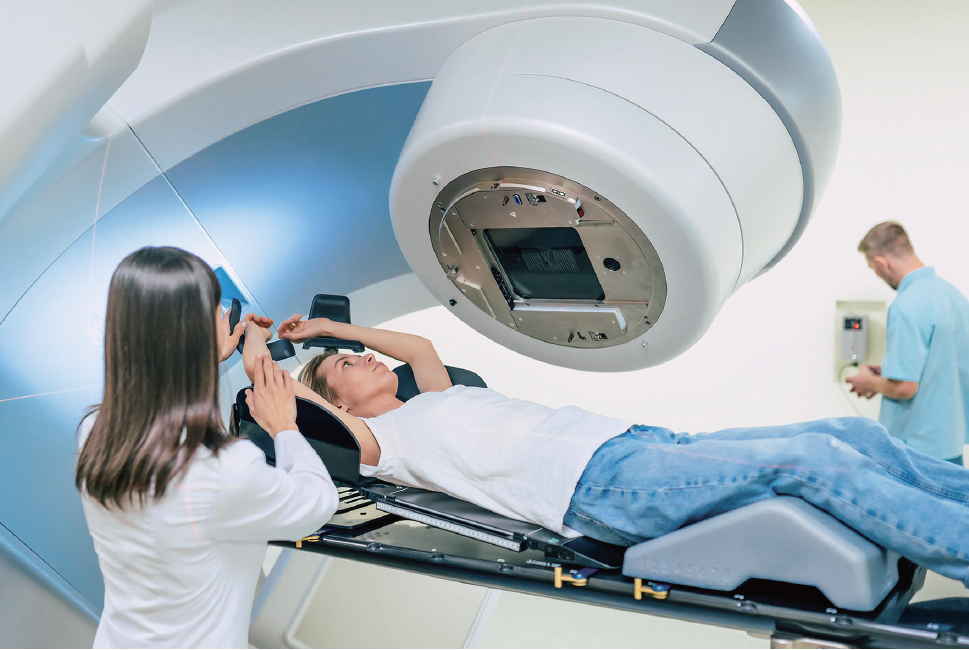

身在21 世紀的今日大家非常的幸福,因為醫療的普及化,已經讓國內民眾接受的醫學品質大幅提升。拜放射線技術的大幅提升,透過這類醫學技術的協助,我們不但可以在治療疾病前,確實透視診斷疾病位置、大小以及屬性,甚至也可以透過帶有能量的放射儀器( 直線加速器) 協助,來達到像腫瘤治療的效果。

雖然成熟的放射線技術對於醫療水準的提升有長足的進步,但是也會增加一般民眾對於放射線曝露的身體影響疑慮,特別是現在社會氛圍很常不理性的將放射線直接聯想成會致命的「死光」等,有這些偏頗的概念往往是造成醫療放射發展的障礙。自1895 年德國物理學者侖琴先生(Wilhelm Conrad Röntgen) 發現了X 光線的存在,20 世紀很快突破進入一個原子科學蓬勃發展的時代,各式原子放射技術應運而生。在好的觀念發展之下,原子放射科學可以運用發展在醫療、產生電能等提升改善生活品質方面;但是當然也有不當方向成為軍武發展,危害世界和平( 核子戰爭後犧牲的大多都是一般平民百姓)。

在醫療方面,放射線技術也是不斷快速突破與發展,包括協助疾病診斷所使用的X 光檢查,電腦斷層,核子醫學檢測等,可以協助醫療人員在疾病的先期進行診斷,以提升後續治療的準確與掌握性,但是民眾往往有極高的疑惑關於這些處置的必要與否,以及一次相關檢查可能曝露的劑量程度,甚至對於人體所可能造成的影響。

根據原子能委員會( 國內放射醫療的主管機關) 的網站資料顯示( 註一),國人最常接受的醫療放射檢測X 光片一次放射曝露約莫20 微西弗(μSv,西弗是放射曝露的劑量單位),一次牙科單牙X 光檢測劑量曝露約為5 微西弗。

依照輻射防護的國際安全法規限制規定,一般非輻射工作之平民百姓,一年能曝露的放射劑量上限為1 毫西弗 (mSv,是微西弗的1,000 倍),若是放射相關工作者5 年劑量不可超過100 毫西弗 ( 一年平均 20 毫西弗, 最高不得超過上限50毫西弗註二),因此一般常規性的X 光檢測對人體影響其實非常輕微,不須太過擔憂疑慮。不過相對的較微深入的電腦斷層檢測(CT) 的放射曝露劑量相對為高,一次約莫7 毫西弗( 一次曝露大概是200-300張胸部X 光片),正子攝影檢查(PET,常用於癌症診斷使用) 也是約7 毫西弗一次,因此這類檢測若非絕對必要,醫師不會任意施行安排。

一般民眾對於放射物質最大的疑慮在於其致癌性,確實放射檢測是個兩面刃,水能載舟亦能覆舟,如何能有效安全發揮「合理抑低」不必要的醫療放射曝露,是專業放射醫療人員必定具有的基本概念與能力。關於放射致癌的重要基本概念是一種機率性的反應,而不是絕對的確定性反應,也就是不是只要曝露放射線就一定會致癌,這種誘發的反應沒有閾值( 門檻)劑量,曝露劑量高低只與罹患癌症機率高低有關。

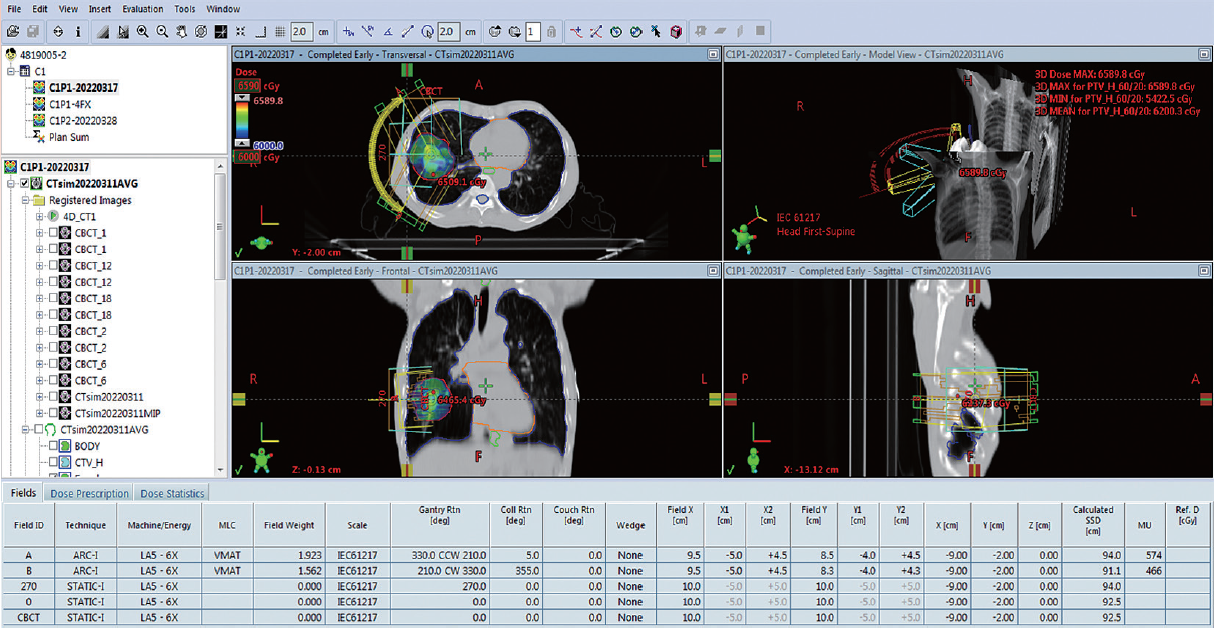

圖1. 高精準性三度空間劑量強度調控技術,不但治療成效佳,副作用也大幅減少。

筆者從事工作的部門是透過放射線來協助各式腫瘤患者達到腫瘤治療的目的,這種放射劑量的曝露相對比起放射診斷,核子醫學診斷的儀器劑量來的要高的許多,一次治療平均提供的劑量約莫1.8-2 西弗(Sv, 是毫西弗1,000 倍),針對一個治癒性的總治療劑量約為60-70 西弗 ( 如鼻咽癌、肺癌、攝護腺癌等)。雖然劑量甚高,但主要是局部性針對腫瘤部位施予放射處置,對於不必要曝露的正常組織器官,目前的放射技術( 立體三度定位併劑量強度調控技術),可以精準達到腫瘤治療效果,並大幅減低正常組織傷害的順形處置,治療後腫瘤可因此獲得有效改善( 圖1)。因此醫療放射技術的精準提升與正確觀念的導入與使用,可以減少不必要放射造成人體的影響。

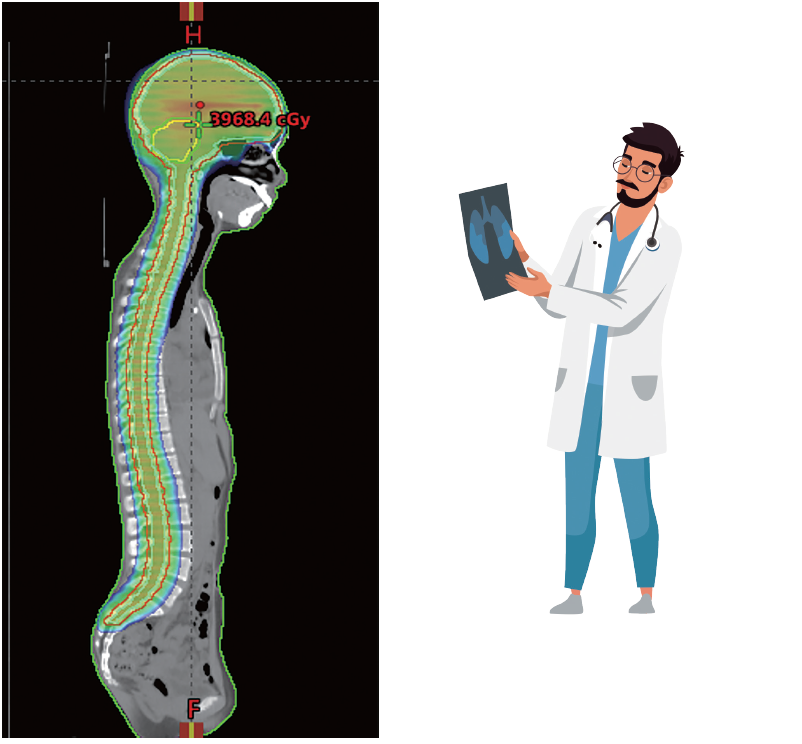

圖2. 兒童腦瘤放射治療常見的全腦脊髓照射技術。

筆者臨床放射治療的專業項目主要是從事兒童腦部腫瘤的放射性治療處置及照護( 圖2),兒童患者是一個高度易受傷害的族群,特別是放射治療這種高專業技術性處置,需要有效的調控與安排,否則可能造成兒童患者一些包括急性期反應( 落髮,皮膚影響),以及晚期影響,如智力發展,身高成長等。

反觀一般家長所擔心的放射治療後因放射誘發的二次性癌症,機率並沒有像一般坊間以訛傳訛的高。筆者服務的單位臺北榮民總醫院同仁( 兒童神經外科,放射治療科) 曾收集近40 年,700 例曾經接受過腦部放射治療的各式兒童腦瘤患者,在接受過放射治療後誘發二次腦部惡性腫瘤的研究分析發現,機率僅有3.96%,也就是100 例接受過放射治療照射處置的各式兒童腦瘤患者,僅不到4 位後續在長期評估追蹤發現了二次癌症,這是很低的比率性的研究發現,研究結果也在2018 年刊載在世界排名第一的美國放射腫瘤學會國際期刊。放射醫療專業人員在醫院中是最理解放射防護的一群人員,也希望藉此可以導正很多社會民眾對於放射線處置極其危險的強烈誤解( 註三)。

現今各大醫療院所內放射醫學發展非常迅速,各式技術觀念也不斷發展,主要依賴的就是原子科學的概念與技術,這也是科學發展中重要的一環,社會大眾應該有正確的態度及想法。其實很多恐懼是來自於不認識與不了解,因此唯有不斷的探索與深入了解這些技術發展的真實狀況,我們才能利用放射診斷及治療技術協助臨床更多需要協助的各式患者,讓大家再次獲得健康與幸福。

註一: 行政院原子能委員會網站 ( 輻射劑量比較圖)

https://www.aec.gov.tw/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%87%89%E8%AE%8A/%E5%B0%8D%E4%BA%BA%E7%9A%84%E5%BD%B1%E9%9F%BF/%E8%BC%BB%E5%B0%84%E5%8A%91%E9%87%8F%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%9-C%96–5_40_873.html

註二: 游離輻射防護安全標準

https://erss.aec.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=fl011947

註三: 臺北榮總醫學研究論文

Chu-Yi Lee, Yi-Wei Chen, Yi-Yen Lee et. Al. Irradiation-Induced Secondar y Tumor s f ollo wing Pediatric Centr al Ner vous System Tumors: Experiences of a Single Institute in Taiwan (1975-

2013). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018Aug 1;101(5):1243-1252. doi: 10.1016/j.ijrobp.2018.04.032. Epub 2018 Apr 24

出處:核後端雙月刊第九期