日常生活環境中有放射性物質嗎 ?

是的,放射性物質 ( 會發出放射線之物質 ) 其實一直充斥在我們生活的環境中,不論是日常飲食、織物配件、建物住宅,甚至於戶外活動都可能會接觸到放射線或放射性物質,不過民眾一般會接觸到的含放射性物質的商品都已經過管制,通常不會有輻射過量而危害人體健康的疑慮。

這些放射性物質的來源主要可區分為天然與人造;天然放射性物質是自地球形成以來就已存在的物質或是由前者經衰變而產生,部分來自於宇宙射線、隕石。這些物質經地球本身大氣、水文系統長時間循環後,廣泛存在於大地 ( 如鈾系、釷系等 )、水文 ( 如氚、銣等 )、大氣 ( 如氡、氪等 )及動植物的生物組織 ( 如碳、鉀等 ) 中;而人造放射性物質主要來自核能應用及醫用發展期間,因核試爆試驗或核子事故,或因醫療用途殘存,藉地球本身循環系統擴散至世界各地的物質 ( 如碘、銫、鍶等 )。因此,無論天然或人造放射性物質,兩者如今皆與民眾的生活已密不可分。

常見的天然放射性物質有那些呢 ?

地球誕生至今約 46 億年,經過地球本身的環境及生態循環,放射性物質一部分依存於適當的介質中 ( 土壤、水等 ) 並達到穩定平衡,另一部分則是衰變至無法觀測,而現今存在自然界中有 3 條最主要的衰變鏈,分別是鈾系 ( 母核種為鈾 -238,半衰期約 45 億 年 )、 錒 系 ( 母核種為鈾 -235,半衰期約 7 億年 ) 和釷系 ( 母核種為釷 -232,半衰期約 140 億年 ),這三者存在於地殼中,因為具有超乎想像的衰變時間,使其與其衰變產物,如鐳 -226( 半衰期約 1600 年 )、氡 -222( 半衰期約 3.82天 ) 等,仍於 46 億年的衰變後存在。

而除了上述三者外,還有約 30 幾種放射性核種於地球誕生時期就存在,例如與生物體相關的鉀 -40 ( 半衰期約 12 億年 )。此外,也有一部份是來自於宇宙射線與地球上物質發生作用後產生,例如氚 ( 半衰期約12.4 年 )、碳 -14 ( 半衰期約 5730 年 ) 等。

而這些物質以日常生活來說明的話,可以食衣住行樂以及健康保健類等,與我們生活息息相關的事物舉例。

食

天然食品 ( 農漁牧產品 ) 主要元素組成為 碳、氫及鉀等,其天然放射性核種為碳 -14 ( 含量約 10-12%)、氚 ( 極微量 ) 及鉀 -40 ( 含量約 1.5×10-2%)。其中鉀為生物細胞內主要的元素 ( 可調節細胞內的滲透壓及酸鹼平衡並參與細胞內的代謝 ),天然界鉀由 3 種同位素組成 ( 鉀 -39、40及 41),其中僅鉀 -40 具放射性。

鉀 -40 為加馬核種 ( 能量為 1461 keV),可用非破壞性量測物質的放射性方法,即加馬能譜量測法 ( 純鍺偵檢器直接量測 )量測,依長期環境生物試樣分析結果 (104到 108 年 間 ), 鉀 -40 於不同樣品中均測得一定活度含量:葉菜類 60-170 Bq/kg、根菜類 80-120 Bq/kg、莖菜類 10-50 Bq/kg、水果類 40-70 Bq/kg、茶 葉100-700 Bq/kg、 稻 米 50-150 Bq/kg、海 魚 20-40 Bq/kg、奶 類 30-80 Bq/L、家禽 40-80 Bq/kg 等。

鉀 -40 僅為天然生物體中所含,因此,可以此為指標做為天然或化合原物料辨識的參考,並可作為提高食品安全性與管控之另一種快速檢測方法。

衣

一般纖維中通常不存在放射性物質,而是因為商家將含有放射性物質的遠紅外線材料 ( 一般為礦物 ),參雜進織物或做成飾品,而導致相關產品具有放射性。例如坊間標榜有遠紅外線治療功能的服飾配件,就是以其中的礦物產生遠紅外輻射,來達成治療的效果。

住

建築主要是以鋼筋混凝土為基本構造,其中混凝土 ( 即水泥 ) 所選用的石粒與沙土,因取用環境的不同會含有不同的天然背景輻射 ( 鈾系、錒系和釷系 )。我國在使用鋼筋上,曾發生過所謂的輻射鋼筋事件,即為建築材料中含放射性物質,約為 1982至 1992 年間,有多戶民間大樓的建築鋼筋有放射性物質污染,經當時官方調查,應為某一鋼鐵廠於鋼筋煉製過程中,將夾雜於廢鐵原料中的廢棄放射性射源不慎一併熔進熔煉爐中,製成鋼胚後再製成輻射鋼筋所致,導致部分民眾生活在有較高輻射背景的建築中,接受到不必要的曝露。

事件發生後,政府機關積極進行排查,並將相關檢測資料公布於網路上供民眾參考,針對此事件亦進行相關處理作業及改善檢討,已不再發生類似事件。

行

在此並不是指交通工具,而是指日常生活所行走的道路。過去在 2004 年間,桃園縣龍潭鄉曾發現有道路的輻射劑量超標之事件。據當時原子能委員會表示,輻射劑量超標,經偵測並非人造放射性物質造成,而是於瀝青使用材料中含有天然放射性物質,導致輻射劑量較一般背景值高,且當時已立即將異常部分清除。

樂

從事休閒活動為何會與輻射有關係呢 ?主要是因為遊憩地區可能會蘊含天然放射性物質,大家都喜歡泡的「溫泉」就是富含天然放射性物質的場所。溫泉其實就是富含礦物質的地下水,在地殼深處流動時溶解許多礦物質與混合氣體,使地殼中的放射性物質混入溫泉水中,如全球唯二地區 ( 台灣北投、日本玉川 ) 的青磺泉,就是因含有鐳核種而著名。

健康保健

生活中常接觸許多保健食品,偶爾亦發現有放射性物質存在,例如對眼睛有保護作用的葉黃素原物料山桑子,就曾發生過放射性物質含量超標的案例。2021 年食藥署曾公布,「山桑子萃取物」驗出輻射超標案,原因可能為來自歐洲地區莓果類產物,因車諾比核災影響,部分地區作物可能就含有微量放射性物質,再經過濃縮萃取,使其銫 -137 含量超標。除了莓果類外,茶葉及菇類也是容易殘留放射性物質的作物,所以在購買這類產品時,應留意政府相關資訊。

此外,在民眾認知中有益身心健康的負離子,也曾有相關事件。最著名的應為負離子床墊事件,於 2018 年時有商家將礦物應用於紡織品上並標榜含有負離子而衍生相關問題。當時經檢測床墊的輻射劑量率,最高達 76 毫西弗 / 每年,遠超過法規管制值,且其所含礦石粉含有過量的釷系、鈾系天然放射性物質,在衰變過程中會釋出氡 ( 衰變鏈產物 ) 進而導致民眾致癌的疑慮。雖然負離子本身安全無虞,不過因負離子粉含有相關放射性物質,會產生氡而造成輻射影響,於當時發現後,政府已要求商家全面回收。

常見的人造放射性物質又有哪些呢 ?

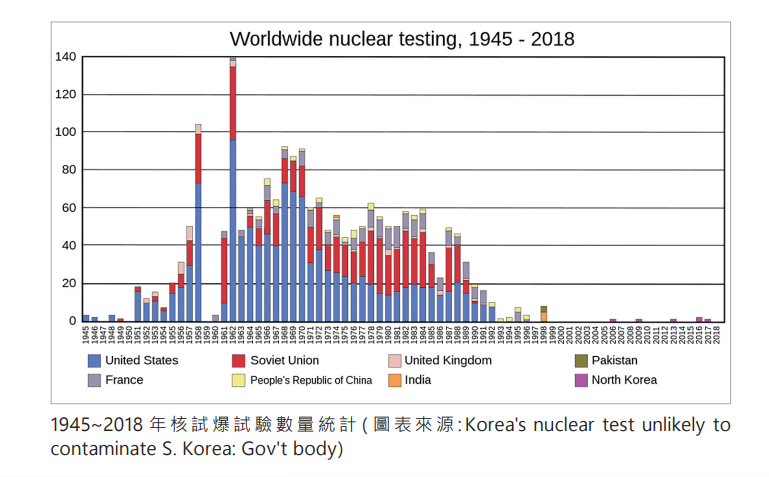

大部分的人造核種來自於 20 世紀開始的核試爆試驗,這些試驗產生的輻射微粒(含銫 -137 及鍶 -90 等)經由大氣及水文的循環系統,擴散到世界各地。此期間的放射性物質含量較高,這些放射性物質微粒在透過食物鏈的循環累積,如沉降於植物上,而這些植物在被動物食用,而後被民眾食用進入於人體內。不過,大部分放射性物質(如氚、銫 -137)都會經由人體的循環機制被排出,少部分(如鍶 -90 的趨骨性)會因與人體構造元素相似出現取代現象而長時間滯留於人體內,進而造成人體輻射劑量的累積,故針對這些可能對人體產生危害的人造核種,全球的核能體系已針對這些進行檢測方法的開發與精進。

除了核試爆之外,人造核種還可能來自於核能設施的微量排放,因核能設施於運轉中會產生含放射性物質的氣體(如碘 -131)與液體(如 氚),會透過核能設施正常排放至自然環境中,不過基於核能設施嚴密的管制體系,這部分的影響較為少數,核能設施如會大量產生放射性物質,只有在核子事故時才會發生。

歷史上曾發生多個著名之核子事故,如車諾比核災,該事故為歷史上最嚴重的核電事故,也是首例被國際核事件分級表評為最高第七級事件的重大事故,車諾比電廠因為無圍阻體保護,許多放射性物質( 含大量碘 -131、銫 -137 等 ),因事故藉由大火引發的高溫衝向大氣層高空,並向外四面八方擴散,此事件造成放射性物質影響直至今日,事故現場周邊 30 公里的範圍仍屬禁區。

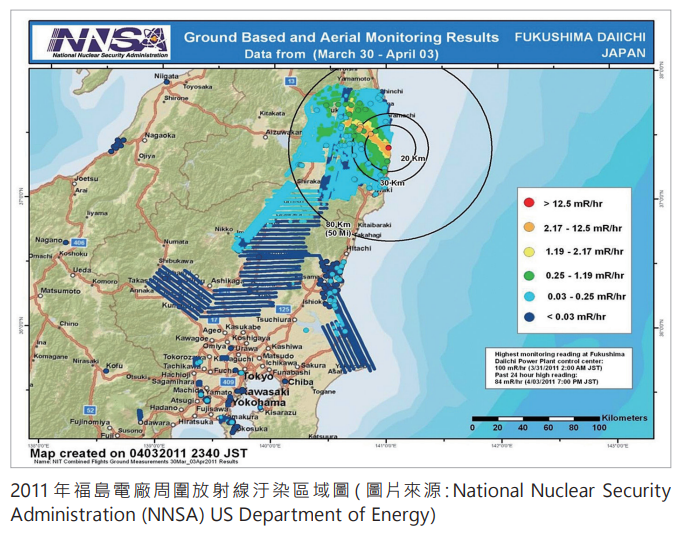

近代日本發生的福島電廠事故,亦為核子事故,不過它是因海嘯引起之事故,事故期間除了有大量的含放射性物質外釋外,在事故後處理的過程中也產生了大量含放射性物質的廢水,目前日本官方已公佈這些廢水會以特殊方式處理 ( 經多核種去除設備處理 ),僅剩無法處理的氚核種的廢水,規劃於今年 (2023 年 ) 夏、秋季排放至海洋中稀釋,此措施因可能造成海生物攝入氚核種,進而影響人體安全的疑慮,目前含我國之各國皆在密切注意中。

依照現行法規劑量轉化因子進行計算,若按日本公布的按批次排放標準,1500貝克每公升做為基準計算,每人每年約需飲用 3.7 萬公升的海水,才會達到每人每年 1 毫西弗的年劑量限值。若魚類生物於海中與此氚水長期共存且達到長期平衡,以 1500 貝克每公斤來計算,每年每人約需食用 1.6 萬公斤的魚肉,才會達到每人每年 1 毫西弗的年劑量限值。雖然如此,從數字上面來看對人體影響較小,但依照輻射防護標準來看應是攝入越少越好。為此,我國政府機關已在積極開發生物氚的檢測方法,以因應後續日本氚廢水排放時可能造成國人與環境的影響。

上述生活中的放射性物質會對人體民眾造成影響嗎 ?

針對這些放射性物質的量測,我國政府機關已訂有相關管制標準和程序,不管是針對可能造成人造核種的核能設施,訂有游離輻射防護法、環境輻射監測規範等,還是趨向於民眾的天然放射性物質管理辦法、食品中原子塵或放射能污染容許量標準、商品輻射限量標準、建材輻射劑量率量測與取樣及放射性核種分析基準等,均已涵蓋了核能產業以及生活所需各個領域,相信在完善的法令規定和良好的管理措施把關下,不管在食品、建材、醫用 / 非醫用設備、人員劑量等生活應用,民眾都可得到最好最有利的保護。

出處:核後端雙月刊第13期