110年6月 用過核子燃料最終處置的ABC(上)

譯 台電公司退休工程師 劉振乾

前言: 關於放射性廢棄物的基本常識2017 年11 月21 日由台灣永續能源研究基金會等委託的「台灣電力使用與能源轉型民意調查」,結果顯示,95.6% 受訪民眾不清楚台灣進口能源的比例超過95%。由此推論,民眾對於放射性廢棄物的知識,幾乎可說是一片空白。因此加強放射性廢棄物的ABC( 即基本常識) 宣傳,已是迫在眉睫之事了。高放射性廢棄物(用過核子燃料)的最終處置,被討論過的方法有:1. 海洋處置:在深度數千公尺的海底,有海底軟泥的堆積層,可存放於此處。2. 宇宙處置:存放於外太空。3. 冰床處置:在南極或是格陵蘭等地下數千公尺深的冰床。4. 海溝處置:海溝以每年數公分的速度往下陷入地球內部,可利用此機制將放射性廢棄物送往地球內部。5. 核種消滅處置。第1–4 類的方法都是以隔離為目的之最終處置。而第5類方法則是以中子照射,將放射性廢棄物中的放射性元素轉換為不會放出輻射的另一種元素,目前還在研究階段,技術尚未成熟,假以時日必能發展為可減少高放射性廢棄物數量的方法。

20 億年前就存在的反應爐—深層地質處置的由來各位以為這「深層地質處置」的方法是上述介紹的各種方法都行不通,才不得不選擇的方法嗎?不是這樣子,那是大自然留給我們的寶貴實驗,我們只是「如法炮製」而已。

法國的核能委員會於1972 年發現「奧克羅天然反應爐」的地球科學現象。非洲靠近赤道的加彭共和國在當時是法國殖民地,從奧克羅的鈾礦山開採的鈾礦石,加工成為核燃料,供法國的核能發電之用。鈾礦在地下約400 公尺處,當時以國際原子能總署(IAEA) 為首的研究機構詳細調查研究的結果,證實約在20 億年前此地即存在天然的反應爐。

如何斷定20 億年前此地存在天然反應爐?以調查天然鈾中所含的鈾235 這種放射性物質的含量來斷定。由於自然地衰變,每7 億年鈾235 就會減少一半,這稱為半衰期7 億年。由現今的天然鈾中的0.72% 含量反推回去,21 億年前鈾235約為5%。而在奧克羅鈾礦山的天然鈾,鈾235 只有0.64%,比其他地方的天然鈾為低,可以想見是因為某種原因讓鈾235的含量減少。

國際原子能總署詳細調查此地達到能引起鈾的核分裂反應的「臨界」狀態的鈾濃縮部分,證實由於核分裂反應產生的核分裂生成核種,仍好端端地保存於岩石的內部。此一現象和將放射性廢棄物於地下岩盤中進行地質處置類似,稱為「天然類比(Natural Analogue)」,因此地質處置的想法獲得了重視。在其他地方,雖然沒有發現天然反應爐現象,但是鈾與核分裂核種在岩盤中濃縮的機制是一樣的。也就是天然的地下環境( 岩石與礦物),普遍的具有將元素加以吸附或是濃縮的作用與機制。

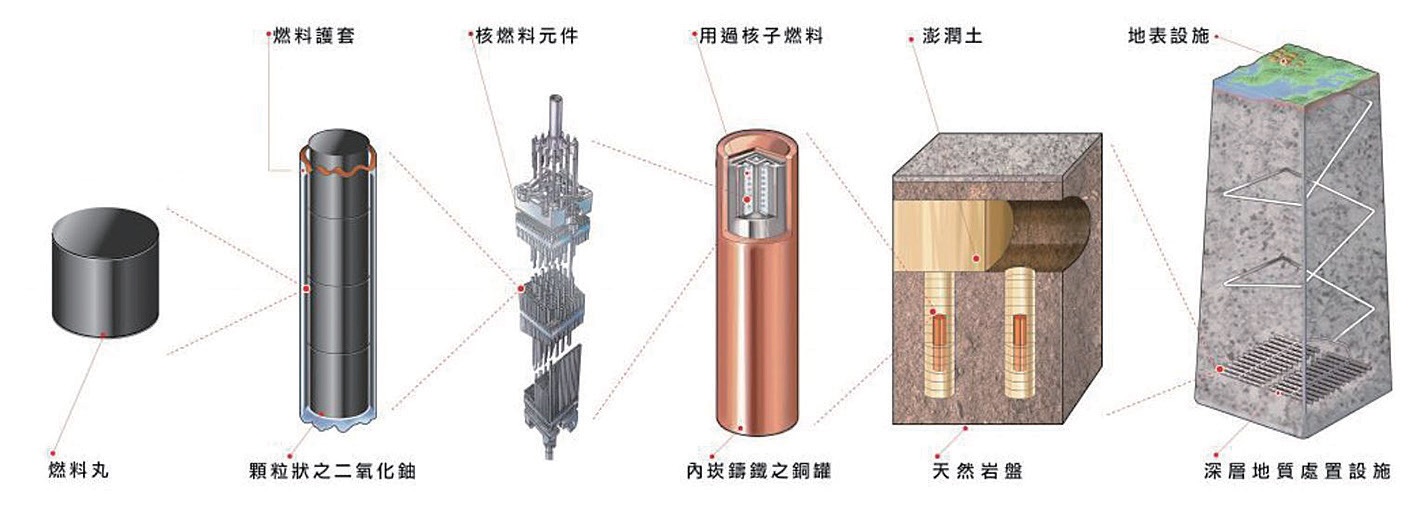

多重障壁系統—藉著自然素材達成的隔離功能

地質處置的定義是在地面下300 公尺左右的岩盤中,將用過核子燃料貯存、隔離、處置。我們從「奧克羅天然反應爐」這自然界的妙方,學習應用於將高放射性廢棄物進行地質處置。這套隔離方法稱為「多重障壁(Barrier)系統」。以日本為例,是將被玻璃固化的高放射性廢棄物,放在鋼製的容器內,周邊再以膨潤土( 一種黏土礦物) 的緩衝材料覆蓋,貯存於地下深層的岩盤中。「障壁」顧名思義就是抑制某種活動,Barrier 在辭典裡有「障礙、阻礙、隔閡」的意思。最終處置的障壁所要抑制的活動是阻止地下水使玻璃固化體內的放射性元素溶出與移動。這種由地下水帶動的放射性元素的溶出與移動的過程稱為「地下水情境(scenario)」。

第一重障壁:內嵌鑄鐵的銅罐

將用過核子燃料組件放入內嵌鑄鐵的銅罐中,選擇鑄鐵材質有兩個理由,首先是輻射的屏蔽,再來是鑄鐵本身氧化後會使周邊環境變為還原狀態,有「還原劑」的功用。在地下岩盤中的地下水幾乎不會和空氣接觸,基本上維持還原狀態。退一步來說,即使溶有氧氣的地下水浸透到地下處置場,由於鑄鐵製的容器會生鏽而消耗掉地下水中的氧氣,而恢復到還原狀態,這是生鏽「因禍得福」的現象。(註:日本的用過核子燃料是先以玻璃固化後,再放入鋼鐵製的容器內。)

第二重障壁:緩衝材料的膨潤土

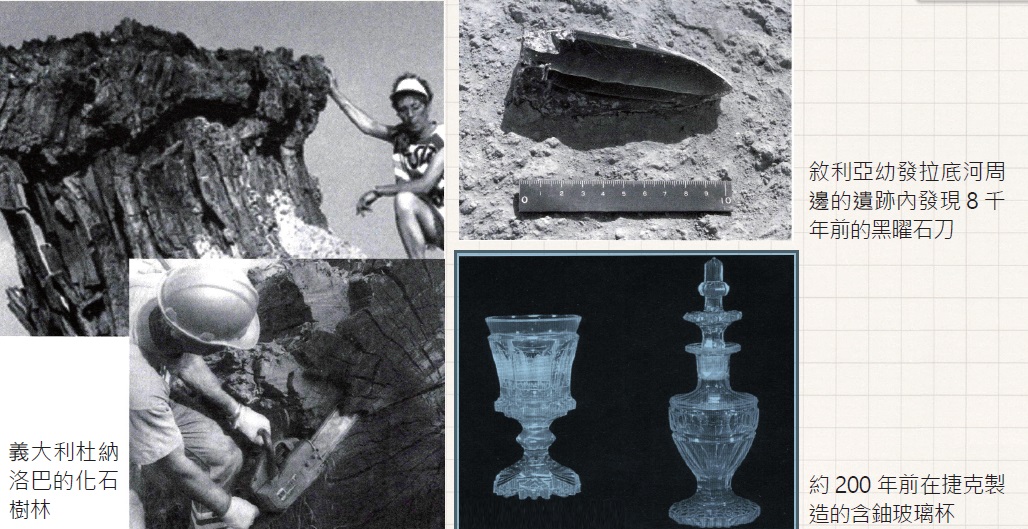

膨潤土有3 個功用:1. 吸收水後會膨脹,因此可以塞滿周邊岩盤中的裂縫,抑制地下水的進入。2. 屬於黏土礦物,每一個數微米以下非常細小的礦物集合體。3. 在該集合體內的水與元素的活動以擴散為主,因而可以抑制其活動。在義大利的杜納洛巴的黏土層中發現約兩百萬年前的化石樹林,這是因為黏土層抑制了樹木的腐蝕與變質,到現在仍然可以用鋸子加工,也可以像一般木材燃燒。還有黏土礦物可以吸著元素。其理由來自它的結晶構造,並確認也能吸著放射性元素。

高放最終處置多重障壁系統圖(圖片來源:原子能委員會)

第三重障壁:岩盤( 岩石與礦物)

以上第一層到第二層稱為「工程障壁」,而最天然的岩盤的功用,在「奧克羅天然反應爐」中已經見識到它的厲害,不再重複。地質處置與考古學—長期耐久性類比物各位也許會問,以上所說的隔離功能可以維持多久?也許不到1 千年就破功了,那有什麼用處?科學家針對這個問題,進行有關耐久性的研究,提出很多正面的研究報告,但是不可否認的,其實驗時間頂多是數年,而用推估法找出數千年以及數萬年後的情形。

從考古學找答案

要了解長期的溶解速度或是腐蝕的程度,在考古學中找尋類似現象是最容易的捷徑。首先看看玻璃,它是天然存在的,其中之一為黑曜石,當從火山噴出的熔岩在地表附近急速冷卻時就會形成黑曜石。自古以來被當作石器的一種而廣泛使用。此處介紹的是在敘利亞的幼發拉底河周邊的遺跡內,發現了約8 千年前的黑曜石刀,此刀是在厚度約1.5 公尺的沙層中找到,幾乎是完全浸泡在地下水的狀態。在遺跡內可以發現不少這一類的刀,其中有些是斷掉的,也許是在使用中折斷,但是每一支都很銳利,至今還可以用來割紙。由此我們可以研究出在數千年的時間裡玻璃的溶出速度。各位也許會說黑曜石沒有輻射,不能算數。那就用約200 年前在捷克製造出來的鈾玻璃來說明。捷克境內有許多鈾礦,當鈾氧化時會帶一點黃色,利用此特性將鈾當作玻璃的著色劑。這是當時的貴族們所製造含鈾約5% ( 日本高放玻璃固化體鈾含量只有其1/4) 的酒杯。經過200 年,透明金黃色的玻璃杯顏色沒有變淡就可證明鈾不溶出於水。我們之所以用玻璃瓶盛裝鹽酸與硫酸,也是因為玻璃可以耐強酸。當時貴族們不知道鈾有輻射,如果知道,他們也許就不敢拿來做為著色劑吧。由於這些貴族們的審美觀,讓我們現在能夠據以研究玻璃對於輻射所產生的影響。

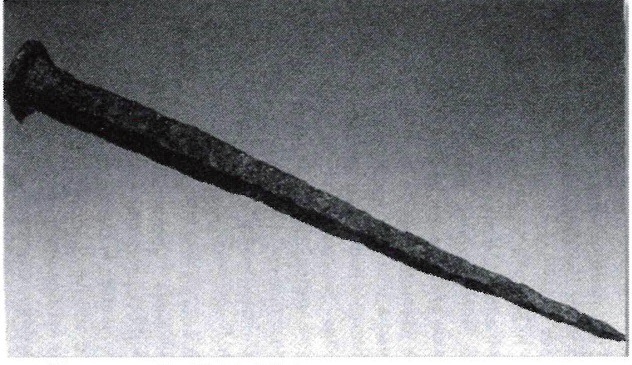

羅馬時代的鐵釘

那麼鐵的長期腐蝕又有什麼類比物?其唯一的發現是1995 年在蘇格蘭找到,距今約2 千年前入侵蘇格蘭的羅馬士兵所埋置的數萬支鐵釘,這些是在地表下約2 公尺深的縱穴中找到的。發現當時也證實了前述所說的,鐵生鏽會消耗掉地下水中的氧氣,而恢復到還原狀態的情形。因為鐵釘的表面雖然生鏽,但是鐵釘的內部幾乎沒有生鏽,還十分堪用,由此也可以估計出2千年中鐵的腐蝕狀態與腐蝕速度。這可以說是接近地表位置、在嚴苛的試驗條件下鐵釘的長期腐蝕實驗。除此之外,瑞典還有從海底拉上來的青銅製大砲的腐蝕研究。瑞典想利用銅做容器,藉此可以得知銅的長期腐蝕情形。這些都是實驗室內無法獲得的寶貴數據。這些數據與資訊的累積,讓現在的多重障壁系統裡的工程障壁部分,其素材的成分與厚度的調整有所依據,而構築出可靠度更高的多重障壁系統。

羅馬士兵埋置鐵釘之示意圖

約2 千年前的鐵釘

本篇資料來源:〈原子力文化〉,2018 年1、2、3 月號;P14-15 圖片來源:〈原子力文化〉,2018年1、2、3 月號。

出處:核後端雙月刊第三期